1.要約

急逝した父親と車椅子で生活する母親、ダウン症の弟。それが私の家族だ。

◆弟のこと

知的障害を持つ弟の良太に学ぶことは多い。良太は、4歳年下の24歳。お金の計算ができないし、言葉も不明瞭だ。

弟が手にコーラを持っていた。まさか万引きでもしたのかと思って、母とともに慌ててどうしたのか尋ねると、手にコンビニのレシートを持っていた。その裏側には、「お代は、今度来られる時で大丈夫です」と書かれていた。

(大丈夫やないやんけ)

大慌てでコンビニに向かう。対応してくれたお店のオーナーの方が、笑ってくれた。「喉が渇いて、困ったから、このコンビニを頼ってくれたんですよね」「頼ってくれてうれしかったです!」

神様だ!

これを機に、良太はお使いまでこなすようになった。姉が尾行すると、この間のコンビニでオーナーさんとは別の店員さんと話をしていた。

「こんにちは」

「おお!良太君、久しぶりだね。何か手伝おうか?」

「だいじょうぶ」

「そっか、そっか、いつもありがとうね」

店員さんとの会話がばっちり成立していた。姉はうれしくてちょっと泣いた。

良太には、できないことがたくさんある。それを補ってくれるのは地域の人たちだ。元気にあいさつをする良太を、あたたかく見守って、つまづいたら、手を差し伸べてくれている。

「障害のある人とどう接したらよいか、良太君から教えてもらった」

「うちの子、良太君と一緒のクラスになってから、自分の弟にも優しくなったんです」

母と姉はまたわんわん泣いた。

姉は心身不調で、10年勤めていた会社を休職したことがある。とある人の心ない言葉が原因だった。2か月間、ひたすら眠っていた。ひたすら自分を責め続けた。被害妄想がひどくなった。自分の仕事能力が低かったから。

昔から、すれ違う人に良く舌打ちされる。どこに行っても。それが、なぜか向かってくる人に気づけず、注意力散漫で、斜めに歩いている自分の歩き方の問題だと気づいて愕然とした。

営業である自分の言葉は基本的に情報過多だ。

細かいことを丁寧にやるのが苦手だ。

領収書を申請日前日に紛失し、半泣きで探しても見つからず、とりあえず米を炊いて腹ごしらえしようとジャーを開けたらその中にあった。

みんなが当たり前に守ることができない。守るべきルールが守れない。他人に迷惑をかけるために生まれてきた非常識人間だ。

そんな姉を気遣ってか、弟が旅行に誘ってくれた。1泊2日の旅行でテーマパークに出かけた。当日、パークに向かうバスに乗る列に並ぶ二人。小銭がなくて、良太に1000円札を渡し、両替をお願いした。間違えた、自分が行くべきだったと後悔しながら。戻ってきた良太は、右手にコーラを、左手に小銭をもって、堂々と戻ってきた。わたしは雷に打たれたような衝撃を覚えた。良太はこれまでの人生の経験値と周囲の大人の見よう見まねで私を助けてくれたのだ。

良太は、言葉も慣習もわからない。言いたいこともうまく伝えられない。そんな弟をどこかで助けなければいけないと思っていた。でも、彼は生きてきた。

だれに笑われても、あわれまれても、全く気にせず。

すやすや眠り、げらげら笑い、大人になった。

例えば、この世界に宇宙人が襲来したとして。

人類で誰よりも共存できるのはきっと、良太ではないか。

人と同じようにできない自分を、迷惑をかけている自分を、恥ずかしく思っていたり、情けなく思っていたりしたのは、自分自身だ。全部を自分のせいだと決めつけて、落ち込んでいたのも自分だ。でも当たり前のことをうまくやれなくたって、彼の人生はうまくいっている。楽しくやれている。やれない方が損なのだ。

それからしばらくして、私は会社に復帰した。

良太の見よう見まねで、くよくよすることをやめてみた。人の目を気にすることをやめてみた。

◆母のこと。

高校1年生の時、母が倒れた。医者から、母は重症で、手術しても80%の確率で亡くなりますと言われた。手術しなければ数時間だそうだ。手術書に同意のサインをした。

手術後、一命をとりとめた母は、車いすの生活になった。

母はいつも笑っていた。「大丈夫やで」

ある日、お見舞いの帰り、携帯を病室に忘れたことを思い出して戻ると、扉の向こうから母の泣く声が聞こえてきた。

「死んだほうがましだ」

看護師さんに話をしているらしい。

母はとっくに限界を超えていたのだ。手術書に同意のサインをしなければよかった。母を生き地獄に突き落とすこともなかった。

町は車いすでまわるには、便利ではなかった。

ようやく見つけたカフェに入り、注文のパフェが来たところで母が言う

「ママと一緒にいたら、大変やんね」

「そんなことないで」

「あのね、ママこれまで言えへんかったことがあるねん。ほんまは生きてることがつらい。ずっと死にたいと思ってた」

父の葬儀以降、母の涙を見たことがなかった。

「そんなこと言わないで」「死なないで」そういう言葉は一言も出てこなかった。そんな言葉がなんの力にもならないほど、母が絶望していることがわかっていた。

「ママ、死にたいなら、死んでもええよ」「死ぬよりつらい思いしてるん、わたしは知ってる」

それでも、本音では母には死んでほしくない。

「もう少しだけわたしに時間ちょうだい。ママが生きててよかったって思えるようにするから。なんとかするから」

私は母が生きていてよかったと思える社会を作るため、福祉と経営を学べる日本唯一の大学に入った。そして、二人の学生とともに、株式会社ミライロを創業した。3年後、母を雇った。母はみるみる元気になっていった。

「歩けないなら死んだほうがまし」そう言っていた母、それが「歩けなくてもできることは何だろう」そう考えるようになった。絶世の聞き上手だった母は、猛勉強の末、心理セラピストになった。今では、話し上手にもなり、講演をこなし、手動装置で動かす自動車も運転している。

「死んでもいいよと言われたら生きたくなった」と母は笑った。

◆父のこと。

私の父は織田信長ばりに先見の明がある。

ファービーをせがむ娘に、英語しかしゃべらないファービーを買い与えた。

これからはパソコンができる人間が成功するねん、と言って、初代iMacを買ってきた。父は買い与えた途端に光の速さで飽きる。よく吟味もせずに父がインストールした『死ぬまでミサイルを打ち合うゲーム』で遊んだ。というかそれ以外の遊び方を知らなかった。

小学生になって学校に居心地の悪さを感じた私に父は、友達なんかパソコンの向こうにいくらでもおる、といった。iMacはインターネットにつながり、チャットにたどり着いた。アニメや漫画の話を夢中になって知らない人とした。自分でチャットのホームページまで立ち上げたものだから、電話料金が馬鹿高くなった。当時はダイヤルアップ接続で、電話回線でインターネットにつながっていたものだから、回線を使用した分だけ料金がかかった。

請求書を見た父が切れた。

「パソコンなんか誰でもできるんやからな。天狗になるなよっ」

主張は本末転倒になっていた。

中学2年の初夏、父が他界した。心筋梗塞で突然の出来事だった。

誰の言葉も聞きたくなかった。

父の居なくなった家で、自分を落ち着けるつもりでパソコンを立ち上げた。

キーボードをたたく手が止まらなかった。

父が亡くなったこと。父といった場所。父と行きたかった場所。父がくれたもの。父にあげたかったもの。

ふと思い出してファービーについて書くと、「www」「ワロタ」でチャットは埋め尽くされた。「お父さん、最高だな」そのレスが目に入った時、涙が止まらなくなった。

父からもらったもので、わたしはたくましく育ち、たくさんの人に支えてもらい、今日も生きている。これを先見の明と言わずして何というのか。

わたしは昔から、人を泣かせるよりも笑わせることの方が格好いいと思っている。泣いてる私を笑わせてくれた人たちが大いに影響している。父もその一人だ。

でも私には、人を笑わせる才能はなかった。

その代わり、忘れる才能があった。

父が死んで、母が下半身まひになって、障害者の弟と2人で過ごして、正直辛かった。でも家族を残して死ねなかった。だから生きた。何を頑張るでもなく、死なないようにした。

その代わり、忘れることにした。

楽しい思い出も、悲しい死にざまも、心の隅に追いやった。そしたら辛くないことに気づいた。父が死んだら父のことを、母が倒れたら母のことを考えないようにした。

そうやって長い年月が続いた後、嵐は止んでいた。

家の外に出て、太陽のまぶしさに目を細めた時、父の死も母の苦境も過去のものになっていた。わたしはもう、父の笑顔と声を全く思い出せない。

この、忘れる才能のおかげで、どれだけ嵐の夜を越えられただろう。

おばあちゃんと母と弟と回転ずしに行った。楽しいし愉快だ。でも、家族の会話はそれだけで説明できない。なのに、私はその時のことを細かく説明できる。おばあちゃんの言葉も、ドリフのコントのような弟のまじめな振る舞いも、一人せっせと自分のネタを集める母のことも。なぜなら、スマホにその時のことをメモっているからだ。

そう、わたしは忘れるから書こうとする。後から、情景も感動もにおいすらも思い出せるように、つらいことがあったら心置きなく忘れてもいいように。父の時みたいにもう忘れたりしないように。

どうせ後から読み直すなら、苦しくないよう、少しばかり面白い文章で書こうか、と。

そしてわたしはエッセイにたどり着いた。

今年も書いていきたい。知らない誰かが私の過去を思い出してくれるように。重い人生だから、せめて足取りくらいは軽くいたい。

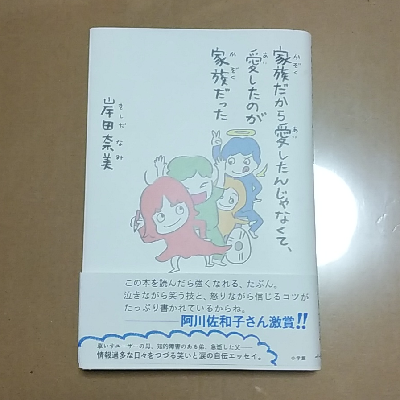

2.著者について

岸田奈美氏は、1991年神戸出身の作家である。著書は本作が初。Noteで発信を続けておられる。関西学院大学人間福祉学部社会起業学科卒業。日本で唯一の福祉と起業の双方を学ぶことができるという理由で選択した。株式会社ミライロ創業メンバーの一人。100文字で済むことを2000文字で伝える作家とのこと。

3.気づき

題名の底流に流れる想いが読んでいてひしひしと伝わってきた。幾度の悲劇はあったけれど、母と姉と弟が皆、互いが互いを大切にし、寄り添って生きている、そんな日々を読ませていただいた。そして、そのまとめ役だった父が天国から見守っている。

世間の枠を取っ払えば、いや、世間も家族も本気で大切だと思えれば、そこに折り合い、学ぶことはいくらでもあって、自分を救ってくれる。障害者の母と弟との間に、全くの不協和音がなかったわけではないと思う。器の小さな私からすれば、ひと悶着ふた悶着どころか、もっと凄まじく荒れた時期が描かれていても不思議ではなかったと思うけれど、著者が自分という人間と自分の周りにいてくれる人々、そして人生を受け入れ続けて、この本ができた。

ほんとうは要約以外にもさらに三つの章があって、掲載したかったのだけど、私の要約力ではさらに長くなってしまうので、涙を呑んで割愛した。とても、ほんとにとても読んでよかったと思えるものばかりだ。ブラジャーの章なんて、下手にゴールデンタイムの漫才見るより腹を抱えて笑える。他にも、櫻井翔さんとの話、大学受験の話、家族は選ぶことができるとおっしゃっている写真家の幡野広志さんとの話。幡野さんはガンであることを公表されている方だ。

この本には、起業に携わった経緯が書いてある。社会起業の一つとして、自分の家族の幸せを作ることが自分にとっての幸せであり、やりがいであるというモチベーションのもと、福祉と経営が学べる日本唯一の大学に進学するくだりだ。

その企業に勤めることになった車いす生活の母は、自分にもできることは何だろうと考えるようになり、経験と心理セラピストの知見に基づいた講演を行って、多くの人々を勇気づけている。

これからの働き方、という言葉はずいぶん前から言われていることだけど、あえて触れたいのは、働くことのモチベーションの根源についてだ。必要だと切に思えることを求めて仕事を作っていく起業のスタイルは、現代を生きる私たちの働き方の一つの理想を見せてくれていて、それがとても嬉しかった。

『100文字で済むことを2000文字で伝える作家』というキャッチフレーズがどのような経緯でついたのかは、読み落としたためなのかよくわからないが、事実は正反対だと思う。これだけの短い文章量の中に、背景と内容とそして愛着の感情が紡ぐ生きる力の感動を込めて綴っている。『はじめに』の中で、小説も詩も書いたことのない、Noteに書き記しただけのエッセイが立派な本になった理由だと思う。

それにしても…。繰り返しになるけれど、要約になってないな。もっと簡潔にまとめられればいいのだけど。いや、それだけ彼女の文章には無駄がないということなんだな。見習おう。。。

4.おすすめ

短い文章の中に、家族の持つ力を盛り込んでくれた本です。だからといって、決して何もかもがハッピーだった家族だとは、行間に描かれているわけではないけれど、ともすれば世の中一般の、本当は誰が決めたかもわからない価値に左右されがちな、そして当たり前の日常に不満を覚えがちな私のような人間にとっては、手にすることができて幸せな一冊でした。読まれた方は、きっと素敵な読後感を得られると思います。

最近のコメント