1.要約

多発性骨髄腫。34歳にしてそういう名の癌になった。

ブログで癌を公表した。返ってきた反応には困惑した。周囲は、かわいそうを押し付けてくる。それに対して、かわいい息子に恵まれ、好きなことを仕事にし、自分の人生が幸せだったと自信を持って言える、と書いた。

応援や同情から批判まで、様々なメッセージが届いた。その中に、多くの“感謝”のメッセージがあった。いじめを受けた被害者や加害者、不倫をした人された人、トラウマに苦しむ人、大きな罪を犯してしまった人、誰もが周囲に本音で話せる人がいなくて、相談してくるようだ。

好奇心が出発点となって、そんな生きづらさを感じる人から話を聞き、一冊の本にまとめるべく、写真家として被写体を見つける旅に出た。

ここでは特に3名の方の紹介をした。

17歳で卵巣癌となり、子宮と卵巣を全摘出された方。

中学生の時に母親を乳癌でなくされた方。

3年後に自殺したいと語っておられた方。

誰もが、身近な人々の反応に苦しめられていた。

癌患者が闘う相手は、癌という病や抗癌剤だけではない。味方であるはずの家族や友人、医療従事者、世間もそこに含まれることがある。いずれもが、癌患者の人生を尊重するよりも、自分の価値観を押し付けてくるからだ。それぞれの立場から最もと聞こえることを言うが、そこには彼ら自身が安心したい、という気持ちがある。余命をどう生きるかがどれほど大切なことかは、当人にしかわからないはずだ。

そして、癌患者と同じく、『生きづらさ』を抱える人々がその原因を遡っていくと、ほぼ間違いなく親子関係に行きつく。それは先の3名のところでも詳述した。

かくいう自分(著者)の家は、父が母や子供に暴力をふるう家だった。そんな父も癌で他界した。

今の時代、親は選べないけれど、職業が自由に選べるように、パートナーだって自由に選ぶことができる。家族とは、親子関係から始まるのではなく、夫婦から始まるものだ。

先述のとおり、生きづらさを感じている人は、親との関係に苦しんでいる。彼らは、本格的な反抗期を経験していない。親が怖いのではなく、悲しませたり、家族のバランスを崩すことを避けるためのバランサーだったりして、本音の自分を親と向き合わせることができなかったからだ。

だから、自分がこの世を去った後、息子が迷ったり悩んだりしたときに、こんなふうに生きて考えたよ、という本を書いている。息子を、世間でいうところのお父さん教 - お父さんが悲しむぞ、とか、お父さんがこれを望んでいるんだぞといったようなことの信者にしたくないからだ。

繰り返しになるが、自分の人生が幸せだったと自信を持って言える。自分のまわりに自分で選んでないものはほとんどないから。生きるとは、ありたい自分を選ぶことだ。

自殺という手段も考えている。自分で自分の人生が選べなくなるほど弱る前に、自分が望む最期を選びたい。それが自分が生きた証にもなると思っている。

選べなかったことを選びなおして、生きやすい社会になってくれるといい。

2.著者について

幡野広志氏は写真家、狩猟家。日本写真芸術専門学校卒。1983年生まれ。夫人との間に息子さんがいる。

2010年、『海上遺跡』でNikon Juna21受賞。

2012年、エプソンフォトグランプリ入賞。

他に4冊の著作がある。

3.気づき

前回の書評、『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』に記載されていた、著者(岸田奈美氏)と幡野氏との会話を読んで、思わずAmazonでクリックして購入してしまった。

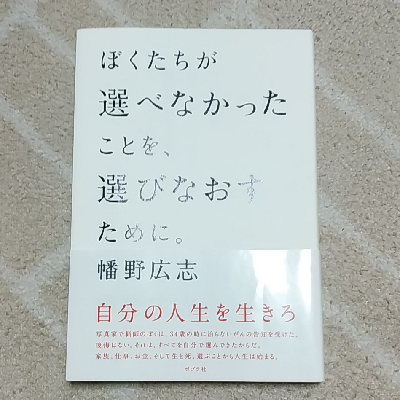

この本を手に取る前は、癌を患い、死を覚悟するに至った方の、悟りの話のようなものだと漠然と考えていた。本の題名である『ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。』(「。」までが題名に含まれる)とどうつながるか、興味を持ってページを開いた。

そして分かったこと。

この著作は、著者の生き様を語っている。癌という死に直面する病に蝕まれて、原家族、友人知人、果てはインターネットを介してつながる世間という存在と自分との考え方の大きなギャップに苦しむ著者が、自分が何を感じ、どう生きてきたかの証を表現している。

癌という切り口ではあるが、ここで述べようとしていることは、そういった、ある物理的な肉体の病に苦しむ人がどうすればよいか、といった話ではない。

やりたくないこと、嫌なことははやらない、自分で自分の人生を選択する、そうやって生きてきた著者が、癌を患った後も同じように、可能な範囲で自分の生き方を選択していくことの大切さを説いている。

それを邪魔するのが、身近な存在だということを明言している。身近な存在とは、親であり、親類であり、医療従事者である。彼らにとっての善意の言葉は、裏を返せば彼ら自身を安心させるための依頼であり、それが著者を、そしてこれまでの癌をはじめとする死を覚悟せざるを得ない病に蝕まれた者たちを追い詰め、苦しめているという。そういう意味では、善意とは呼べないと個人的には思う。

この著作の凄いところは次のことだ。

癌を始めとする重い病を患った人が、周囲の善意の押しつけに苦しみ、彼らとの時間の中で生きづらさを感じる状況は、生きづらさを感じる他の人々、いじめや引きこもり、社会に出てから苦しむ人、一言で言えば親との関係に苦しんでいるか、かつて苦しみ、今もその影響を生き方の中に色濃く引きずっている人々の状況と、本質的に同じだとしている点だ。自分が主人公の人生の中で、自分の本音を出せなかったり、出してもわかってもらえなかったりしたが故に、ブラック企業のような労働環境や自分を虐げる人間関係のような苦しい状況からさっさと身を引くことができない。あきらめることや我慢することばかりが、身についてしまっているからだ。

まるで、かつての自分をそのまま言い当てられたように感じたが、以前より学び、心理カウンセリングにも取り入れている、家族病理とそこからの脱却という考え方との類似する話を、別の分野の方が語っておられたことが心強い。

著者は、選びなおせなかったことを選びなおすための方法論として、自分で選択することが挙げられている。当たり前だと言ってしまうのは、実際にそうして生きている人の言葉は重い。少々付記するなら、過去に苛まれている人がそのまま選択しようとすると、かつてと同じような選択をして、苦しんでいたはずの環境とそっくりそのままの家庭を作り上げることはよくある。家族伝搬という、家族の価値観が継承されてしまうことを意味する。

しかし、選べなかった過去を、清算するのではなく、見つめなおし、そこで苦しんでいたかつての自分をしっかりと抱きしめて、未来に向けて生きることで、選びなおすことはできる。著者はそう伝えている。

4.おすすめ

平易な文章で正直に本音を語っている幡野さんの語り口がストレートに心に染み入ってきます。若くして癌となった著者の悲劇的な著作ではなく、直接病とは関係のない方にも素直に理解できる内容だと思います。

たまたま癌という切り口からスタートしていますが、今に生きづらさを抱える私たちが一度熟読して損のない、素晴らしい本です。

最近のコメント